数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を使う

# トランプ氏の「偽造された数字」発言に寄せて

す

数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を使う

種類:その他格言

数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を使う

2025年8月、トランプ前大統領が雇用統計の「偽造」を主張したことをきっかけに、数字の信頼性とその使われ方に注目が集まりました。数字そのものは正確で中立ですが、見せ方や語り方によって意味が大きく変わることがあります。広告や政治、企業の発表などでは、数字が都合よく使われることがあり、真実を覆い隠す手段にもなり得ます。数字は説得力を持つ一方で、その背後にある意図や文脈を見抜く力が求められます。

広告

数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を使う

──この言葉が、今ほど鋭く響く時代はないかもしれない。先日、トランプ前大統領が労働統計局長を解任したという報道があった。理由は「数字が気に入らないから」だという。統計が示した失業率や雇用の実態が、彼の語る「偉大な経済回復」と矛盾していたのだろう。数字が真実を語ったが、語られたくない真実だった。

統計とは、事実の集積である。気温の平均、人口の推移、アンケート結果──それらは感情も意図も持たず、ただ「あるがまま」を示す。しかし、その「あるがまま」は、使い手の手によっていかようにも変容する。統計は嘘をつかないが、嘘をつきたい者にとっては、これほど便利な道具もない。

たとえば、広告の世界。スーパーの棚に並ぶ健康食品のPOPには、「〇〇%の人が効果を実感!」と大きく書かれている。だが、その調査対象はたった20人で、しかもメーカーの社員だったりする。あるいは、「平均体重が減少!」と謳うダイエット商品のグラフは、縦軸のスケールを巧妙に操作して、わずかな変化を劇的に見せている。数字は嘘をついていない。ただ、嘘つきが数字を使っているだけだ。

政治の世界でも同様だ。「失業率が改善した」と胸を張る首相の演説。しかしその裏では、非正規雇用が増え、働く人々の生活は不安定になっている。統計の「定義」を変えることで、見かけ上の改善を演出する──これもまた、数字の魔術だ。

こうした事例に共通するのは、「数字の信頼性」を盾にした印象操作である。統計という言葉が持つ客観性と権威を利用して、あたかも真実を語っているかのように振る舞う。だが、その語り口には、文脈の切り取り、母集団の選別、スケールの操作といった「技術」が潜んでいる。

では、我々はどうすればよいのか。答えは簡単ではないが、まずは「統計を読む力」を養うことだろう。数字を鵜呑みにせず、背景や定義、調査方法を確認する姿勢。そして、「誰が」「何のために」その統計を使っているのかという視点を持つこと。数字の裏にある物語を読み解く力が、嘘を見抜く力となる。

統計は鏡である。真実の一部を映すが、その鏡をどう傾けるかは使い手次第だ。トランプ氏のように、鏡を割ってしまう者もいれば、広告業者のように鏡にフィルターをかける者もいる。我々は、その鏡を見つめる目を曇らせてはならない。

「数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を使う」──この言葉が示すのは、数字の力ではなく、言葉の責任である。そしてその責任は、語る者だけでなく、聞く者にもあるのだ。

数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を使う

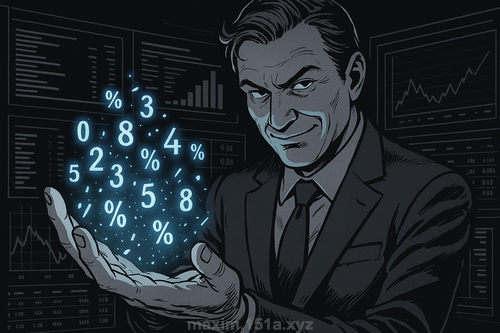

反対に、見るからに詐欺師風の男性が数字を手に持っている下のバージョンも面白いかも。

けれども、こうして改めてエッセイを書く中で、あの統計処理は本当に客観的だったのか、自分の意図に沿わせようとしていたのではないか――そんな思いが、否応なく頭をよぎります。

広告