馬の耳に風(馬耳東風)

# むまのみみにかぜ(ばじとうふう)

む

馬の耳に風(馬耳東風)

種類:京都かるた

馬の耳に風(馬耳東風)

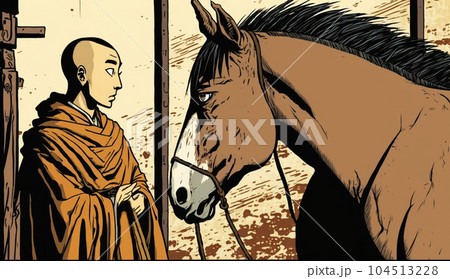

午年にちなんで「馬耳東風」「馬の耳に念仏」をテーマにしました。

六十余年を重ね「伝わらない相手にイライラするより、いっそ馬に念仏を唱えてると思えば平和だ」という境地に到達しました。

会議でスルーされても、家庭で聞き流されても、「あ、今わたし馬に念仏してるんだな」と思えば心が軽くなる──そんな前向き(?)な処世術を、馬のたとえで教えられました。

午年らしく、馬のようにのびのび、そして風のようにスルッと受け流す一年のヒントがここにあります。

広告

午年の正月に寄せて──馬耳東風でいこうじゃないか

午年の新春を迎え、せっかくなので馬にちなんだ言葉をひとつ。

年賀状には「六十余念を重ねるうちに、『馬の耳に念仏』も悪くない処世術に思えてきました」と書きましたが、これは本音です。

若い頃は、言っても伝わらない相手に出会うたび、「どうしてわからないんだ」と頭を抱えたものです。

しかし六十余年も生きてみると──

「まあ、馬に念仏唱えてると思えば腹も立たん」

という境地に、自然とたどり着くのです。

そもそも馬耳東風とは、李白が「みんなオレの詩を聞いても、春風が馬の耳を抜けるみたいにスルーするんだよね」と嘆いたところから生まれた言葉です。

現代風に言えば、

「既読スルー」

の元祖みたいなものです。

そして「馬の耳に念仏」。

どれほどありがたい言葉を唱えても、馬は「へぇ〜」とも言わない。

むしろ「草はまだか」としか思っていない。

この徹底した無関心さ、ある意味で尊敬に値します。

社会を見渡せば、馬耳東風の光景はあちこちにあります。

会議での提案、家庭でのお願い、役所への問い合わせ。

こちらが真剣に話しても、相手の耳には春風が吹いている。

ときには台風並みに吹き荒れている。

しかし、六十余年を重ねてわかったのは、

「届かないなら、それはそれでいい」

ということです。

なぜなら──

届かない相手に必死で説明するのは、

馬に向かって「人生とは何か」を語るようなものだからです。

馬は人生よりニンジンの方が大事です。

これはもう価値観の違いです。

そう考えると、「馬の耳に念仏」は、実はなかなかの処世術です。

相手が聞こうが聞くまいが、自分は自分のペースで念仏を唱える。

馬は馬で、草を食べる。

お互いに平和です。

さて、午年の正月に絵を添えるなら、「馬の耳に念仏」は実に描きやすい。

坊さんは頭を剃っているので記号としてわかりやすいし、馬は堂々としている。

ただ、もしこの構図を現代社会に重ねるなら──

坊さんの声は、果たして誰の耳に届くのか。

あるいは、またしても春風のようにスルッと抜けていくのか。

まあ、届かなくてもいいのです。

午年ですし、馬のようにのびのびと、風のように軽やかに。

そんな一年であれば十分です。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

馬の耳に風(馬耳東風)

でもこの馬、けっこう一生懸命に坊さんの話を聞いているように見えちゃいますね。

PIXTAへのリンクはこちら

でも「馬の耳に風」どんな絵になるんだろう。

風のある日に馬がいてなんともないよっていう絵かな。普通の馬ですね。ということでこんな感じ。

やっぱりつまんないわ。